那张随手拍摄的咖啡店照片差点让我付出代价。记得去年在朋友圈分享了一张手冲咖啡的特写,几分钟后一位不太熟悉的朋友精准说出了我所在商场的名字。他轻描淡写地提到“照片信息显示拍摄位置”,那一刻我的后背突然发凉。

原来每张数码照片都像一本隐秘的日记。除了我们看到的画面,它还悄悄记录着拍摄时间、具体坐标、相机型号、甚至镜头参数。这些被称为EXIF(可交换图像文件格式)的元数据,就像是照片的“身份证”,默默承载着我们从未意识到的隐私信息。

我后来才明白,那天朋友只是用手机自带的图片详情功能就看到了全部信息。这种不设防的透明感让人不安——我们精心筛选分享的内容,却把更多秘密拱手相送。

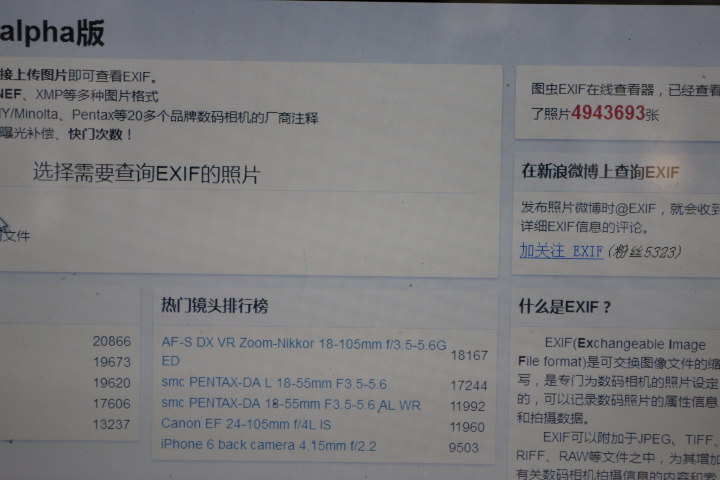

EXIF查看器就像数字世界的放大镜。无论是专业的Metadata Viewer还是系统自带的属性查看功能,它们都能将隐藏在像素背后的故事完整呈现。我第一次使用在线EXIF查看器时,发现自己三年前拍摄的日落照片竟然完整记录了经纬度坐标,连快门速度和ISO值都清晰可见。

这类工具操作出奇简单。上传图片,几秒钟后你就能看到照片的完整“履历”。从拍摄时是否使用闪光灯,到设备的序列号,这些细节平时被我们忽略,却在特定场景下可能成为隐私泄露的源头。

在数字分享成为日常的今天,忽略EXIF就像开着家门去度假。每张包含完整元数据的照片都可能透露你的生活轨迹:常去的咖啡馆、孩子的学校地址、每天的通勤路线。这些信息单独看或许无害,但积累起来就能勾勒出完整的生活画像。

有次我帮一位摄影师朋友整理作品,发现他所有社交媒体图片都保留着拍摄地的GPS坐标。这意味着任何人都能通过他发布的照片找到那些“秘密拍摄点”。这件事让我意识到,对元数据的认知不该只是技术爱好者的专长,而是每个数字公民的基本素养。

我们生活在透明与隐私的边界线上。了解EXIF不是要变得多疑,而是掌握选择分享什么、保留什么的主动权。毕竟,有些故事只该存在于记忆中,而非每张照片的元数据里。

打开EXIF查看器的瞬间,仿佛获得了透视照片的超能力。那些看似普通的图像突然开始讲述它们自己的故事——拍摄时的阳光角度、摄影师站立的位置、甚至按下快门的那个决定性瞬间。这种体验就像第一次用显微镜观察水滴,发现了一个充满细节的微观宇宙。

上传一张照片到EXIF查看器,等待解析的过程总带着些许期待。记得有次我测试了一张街头随拍,结果令人惊讶——查看器不仅显示了相机型号和镜头规格,还精确到毫秒的拍摄时间,连照片的原始尺寸和色彩空间都一览无余。

大多数在线工具的操作都很直观。选择文件,点击上传,然后等待数据表格展开。有些查看器会用更友好的方式分类展示:基本信息、相机设置、GPS数据,让非专业用户也能轻松理解。专业摄影师可能更关注光圈快门组合,而普通用户或许会对拍摄日期和地点更感兴趣。

不同的查看器提供不同的解析深度。简单的网页工具能读出基础参数,而桌面软件可能连相机序列号和固件版本都不放过。选择哪种工具,取决于你想知道多少关于这张照片的秘密。

GPS数据大概是EXIF中最让人又爱又怕的部分。有次我查看去年旅行的照片,发现每张图片都精确记录着拍摄时的经纬度。这个功能在整理旅行照片时非常实用,但当你要在社交媒体分享家庭照片时,它可能变成隐私地雷。

时间戳则像照片的出生证明。从年月至毫秒,它记录着每个珍贵瞬间的准确时刻。我见过有人用这个功能证明照片的原创性,也见过它成为法庭上的时间证据。更微妙的是,时间数据还能透露你的生活习惯——深夜拍摄的食物照可能暗示加班,清晨的风景照或许说明早起。

现代智能手机拍摄的照片通常包含最完整的位置和时间信息。这些数据在照片管理软件中能自动创建时间线和地图视图,让回忆变得立体可触。

对摄影爱好者来说,EXIF中的相机设置就像烹饪食谱。光圈、快门速度、ISO值这三个曝光铁三角,能告诉你摄影师如何捕捉到那个画面。有次我分析一张星轨照片,发现摄影师使用了f/2.8的光圈和30秒的长曝光,这个发现比任何教程都来得直观。

焦距数据透露了拍摄时的视角选择。是广角镜头的包容还是长焦镜头的专注,焦距数字从不撒谎。白平衡设置显示摄影师对色彩的理解,闪光灯模式说明当时的光线条件。这些参数组合在一起,构成了拍摄现场的技术重现。

我特别喜欢研究专业摄影师的EXIF数据。他们的参数选择往往打破常规,却能创造出惊艳效果。这些隐藏在元数据中的经验,比任何摄影教材都宝贵。当然,参数只是参考,真正的好照片永远来自摄影师的眼光和创意。

EXIF查看器让我们看到了照片的另一面。它不仅是技术参数的集合,更是拍摄时刻的数字见证。学会阅读这些数据,就像学会了与照片进行更深层的对话。

打开浏览器,输入网址,上传照片——就这么简单,你就能窥见一张照片的全部秘密。我至今记得第一次用在线EXIF查看器时的惊喜,那张看似普通的日落照片,原来是用f/11光圈在1/125秒捕捉的,连拍摄地点的经纬度都精确到小数点后六位。这种发现就像突然听懂了照片的喃喃自语。

网络上的EXIF查看器琳琅满目,但真正好用的就那么几个。Jeffrey's Image Metadata Viewer 一直是我的首选,它的界面干净得像初雪,解析速度却快得惊人。有次我上传了五十张批量处理的照片,它几乎瞬间就给出了所有元数据报告。

Metapicz 是另一个值得信赖的选择。它不仅能读取基础EXIF信息,还能显示IPTC元数据和XMP数据。我特别喜欢它的数据可视化功能,把枯燥的参数变成直观的图表。对摄影新手来说,这种呈现方式友好得像个耐心的老师。

如果你需要更专业的解析,ExifTool Online 或许能满足你。这个基于Perl语言神作ExifTool的在线版本,能挖掘出连相机厂商都未必公开的隐藏数据。不过它的界面确实有些技术范儿,可能更适合那些想要深挖数据的进阶用户。

操作在线EXIF查看器比煮泡面还简单。选一个你喜欢的工具网站,找到那个醒目的“选择文件”按钮。记得要选择原始尺寸的照片,因为经过压缩或编辑的图片可能已经丢失了部分元数据。

上传过程通常只需要几秒钟。有次我在咖啡馆用手机上传了一张RAW格式照片,担心文件太大会卡顿,结果还没等咖啡凉透,解析结果就完整呈现了。大多数工具支持拖拽上传,直接把照片从文件夹拖到网页指定区域就行。

等待解析时不妨观察进度条的设计。好的工具会给出明确的状态提示,而不是让你对着转圈圈的加载动画干着急。解析完成后,数据通常以表格或树状图形式展开,你可以像翻阅相册一样浏览这些信息。

面对满屏的数据,该关注哪些?相机型号和镜头规格是最直观的。这些信息不仅能满足你的好奇心,还能在购买器材时提供参考。我通过分析喜欢的照片的EXIF数据,发现某个焦段的镜头出镜率特别高,这直接影响了我的下一个镜头选择。

拍摄参数部分藏着摄影师的技巧密码。光圈值告诉你景深控制的秘密,快门速度暗示了拍摄对象的动静,ISO值则透露了当时的光线条件。把这些参数串联起来,你几乎能还原出拍摄现场的技术决策过程。

GPS数据需要特别留意。那些精确的经纬度坐标在旅行摄影中是美好记忆的锚点,但在分享私人照片时可能变成隐私漏洞。时间戳也是双刃剑,它既能帮你整理照片时间线,也可能暴露你的作息规律。学会阅读这些数据,更要学会判断何时该保留、何时该删除。

在线EXIF查看器把专业的数据分析变成了人人可及的日常工具。它让每张照片都变成了会讲故事的明信片,而你需要做的,只是愿意倾听。

那张完美的早餐照片在社交媒体上收获了许多点赞,但很少有人知道,它同时泄露了你家厨房的精确坐标。我有个朋友曾在社交平台分享窗台上的多肉植物,直到某天收到陌生私信:"你住在XX小区X栋X单元吧?阳台视野真不错。"对方正是通过照片元数据定位到了具体楼栋和楼层。

每张未经处理的照片都像一本敞开的日记。相机型号和序列号看似无害,却能关联到你其他的网络足迹。有次我帮朋友分析她的旅行照片,仅凭EXIF里的设备标识,就找到了她三年前在摄影论坛的晒机帖。

拍摄时间戳能拼凑出你的生活规律。连续几天在固定时间拍摄的早餐照片,会暴露你的起床时间;深夜分享的阅读随拍,则暗示了你的作息习惯。更不用说那些精确到秒的创建日期,可能与你银行转账、邮箱登录的时间点产生意想不到的关联。

地理位置数据是最敏感的隐私漏洞。去年我测试过一组公园随拍,元数据不仅记录了公园入口的坐标,还通过连续照片的时间差,推算出我步行速度和游览路线。若是独居女性分享居家照片,这些数据带来的风险会成倍增加。

主流社交平台对元数据的处理政策各不相同。有些会自动剥离部分EXIF信息,有些则保留得意外完整。我曾上传同一组照片到不同平台测试,结果发现某个以图片分享为主的平台,竟然完整保留了拍摄时使用的手机型号和GPS定位。

这些数据在平台服务器上如何被使用,普通用户很难知晓。广告商可能通过相机型号推断你的消费水平,通过常拍地点分析你的活动范围。更令人不安的是,这些信息可能随着平台数据泄露事件流入黑市。

二次传播带来的风险更难控制。你精心删除元数据后分享的照片,被朋友下载再上传时,可能又被附加了新的位置信息。我见过有人转发孩子的校园活动照,结果暴露了学校的精确地址,这正是层层转发中元数据不断累积的结果。

涉及未成年人的照片应该是最先被处理的。学校汇演、亲子活动这类内容,必须彻底清理元数据。我认识的一位教师会在分享班级照片前,用批处理工具清除所有EXIF信息,这个习惯值得每个人借鉴。

家庭内部环境的照片也需要特别小心。透过窗户可见的地标、小区特色景观,结合GPS数据,几乎就是在公开你的住址。有次我看到有人分享装修进度的照片,EXIF里不仅有时间戳,还有完整的经纬度坐标,这种组合相当于直接把家庭安防漏洞展示给陌生人。

工作相关照片的元数据可能泄露商业机密。拍摄办公环境时,背景的白板、电脑屏幕都可能包含敏感信息,而时间戳能反推项目进度,位置数据则暴露办公地点。我建议所有职场人在分享工作照前,都要像处理公文一样谨慎对待元数据。

日常社交分享也需要保持警惕。那个你常去的咖啡馆、每周光顾的健身房、孩子固定的游乐场,这些地点模式一旦被有心人掌握,就会构成完整的行为轨迹图。隐私保护不是要我们停止分享美好,而是要学会安全地分享。

删除元数据不是对技术的不信任,而是数字时代必备的自保技能。就像我们不会把家庭住址写在明信片上寄给陌生人,也不该让每张照片都带着完整的身份信息在网络世界流浪。

那张精心调色的日落照片在朋友圈获得满屏称赞,但很少有人知道,它的元数据还保留着拍摄时的精确坐标。我记得有次帮同事处理工作照,发现照片不仅记录了拍摄时间,还包含相机序列号——这些信息若被竞争对手获取,可能推导出项目进度和团队配置。

对于摄影爱好者来说,Adobe Bridge的元数据批处理功能是个隐藏利器。选中上百张照片后,通过“工具>批量重命名”进入元数据清理界面,勾选需要保留的基础信息,一键清除GPS定位和相机序列号等敏感数据。这个操作就像给每张照片穿上隐形防护服。

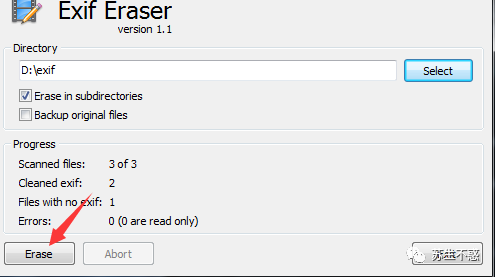

在Windows平台,我习惯用ExifPurge这类轻量级工具。它支持拖拽整个文件夹进行批量处理,还能设置保留部分创作信息。有次我需要清理三百多张产品展示图,这个工具在保持图片质量的同时,完全清除了设备信息和位置数据。

Mac用户不妨试试ImageOptim,它不仅能压缩图片大小,还会彻底剥离EXIF数据。我注意到它在处理过程中会保留色彩配置文件,这个细节对需要印刷的照片特别友好。处理后的照片就像被精心擦拭过的玻璃,清澈透明却不留指纹。

VerExif是我常推荐的在线工具,它的操作界面简单得令人惊喜。上传照片后,系统会自动列出所有元数据条目,你可以像清理购物车一样勾选需要删除的项目。有次我帮长辈处理旅行照片,他们都能轻松上手这个工具。

需要注意的是,使用在线工具时要确认其隐私政策。我通常选择那些明确声明“不上传服务器”的工具,比如JPEG & PNG Stripper。它直接在浏览器本地完成处理,就像在自家书房整理文件,不必担心资料外泄。

对于需要保留部分信息的特殊情况,MetaStripper提供了更灵活的选择。你可以决定保留相机型号和拍摄参数,只删除地理位置和个人标识信息。这种精细操作让我想起修剪盆栽,既要修整杂枝,又要保留整体形态。

iOS用户可以在“照片”应用中直接调整定位服务设置。进入“设置>隐私>定位服务>相机”,选择“永不”访问位置信息,这样新拍摄的照片就不会嵌入GPS数据。这个设置像给手机的相机镜头加了层隐私滤镜。

Android系统有个实用技巧:在分享照片时选择“通过Google相册分享”,并开启“移除位置信息”选项。我测试过这个功能,它确实能有效清除地理位置数据,同时保持图片画质不变。就像寄信时选择不写寄件地址,既传递了内容又保护了隐私。

第三方应用如Exif Metadata在移动端表现也很出色。它支持批量处理已拍摄的照片,还能设置自动化规则。我设置过“周末拍摄的照片自动清除元数据”的规则,这个习惯就像每天锁门一样自然,成为数字生活的基本防护。

记得定期检查社交平台的自动同步设置。某个主流社交应用曾被发现会保留部分元数据,我在其设置中关闭了“上传原图”选项后,系统才开始自动剥离敏感信息。数字时代的隐私保护,需要我们在每个环节都保持警觉。

这些操作看似繁琐,实则像系安全带一样,慢慢就会成为肌肉记忆。有次我看到朋友分享的登山照,特意下载检查发现果然清除了元数据——这种心照不宣的数字素养,正在成为新时代的社交礼仪。

现在每次按下快门,我都会下意识思考这张照片未来会在哪里出现。就像系安全带已经成为开车前的本能动作,检查EXIF数据也融入了我的数字生活习惯。有次整理女儿生日派对的照片,发现系统自动记录的GPS坐标精确到我们住的单元楼——这个发现让我重新审视每张照片背后的信息轨迹。

我的手机里存着两个相册:原始相册存放着完整的元数据照片,就像保留着所有发票的购物袋;分享相册则经过EXIF清理,像精心包装的礼物,只展示该展示的内容。每周日晚上成了我的“数字清理时间”,边听播客边处理一周积攒的照片。

设置自动化工具后,生活轻松很多。我用的照片管理软件会自动识别社交媒体分享的照片,并在上传前剥离地理位置信息。有次急着发会议现场照片,这个功能帮我避免泄露客户办公室位置的尴尬。现在连家里老人都学会了这个技巧,上次母亲节她分享花园照片时,还特意告诉我:“已经去掉咱们家地址啦。”

养成新习惯需要些小技巧。我在相机包贴了张便签提醒“分享前检查元数据”,就像便当盒上贴的“加热三分钟”提示。这些细微的仪式感让隐私保护不再是负担,反而成了创作过程中的有趣环节。

元数据就像照片的成长日记。去年整理五年来的摄影作品,通过EXIF数据发现自己的拍摄习惯:原来我最常使用f/2.8光圈,傍晚六点是最出片的黄金时刻。这些发现让我更了解自己的创作偏好,像重读旧日记时突然看清当年的心境。

教学场景中,EXIF成了最好的老师。带着学生分析优秀作品的参数设置,他们很快理解了快门速度与动态模糊的关系。有次比较同一场景不同参数的照片,EXIF数据清晰地展示了ISO变化对画质的影响——这种直观对比胜过千言万语的理论讲解。

创作团队共享素材时,保留必要的EXIF能提升协作效率。上周的广告拍摄中,美术指导通过照片参数快速判断出需要补光的场景。完整的元数据就像烹饪时保留的食谱,让后来者能复现相同效果。

我们生活在透明与隐私的微妙平衡中。有次参加摄影展,发现获奖作品的EXIF显示它拍摄于某个自然保护区——这本是违反规定的。这件事让我想到,技术本身没有对错,关键在使用者如何把握分寸。

未来的EXIF管理或许会更智能化。我期待出现能识别场景的智能过滤器:自动保留风景照的拍摄参数供学习参考,却删除家庭合影中的位置信息。就像有个懂摄影的隐私管家,既保护安全又不影响创作。

最近尝试的区块链版权系统给了我新启发。它在保护创作者隐私的同时,通过加密方式存证创作信息。这种“选择性透明”可能是未来的方向:就像雾面玻璃,既透光又保护室内隐私。

每次清理照片元数据时,我都在实践一种数字时代的自律。这不仅是技术操作,更是对自我数字足迹的负责。就像整理实体相册时会收起某些私人照片,数字世界的我们同样需要这样的自觉与智慧。